弁護士の小野寺信勝です。

日本国憲法の理念を広く社会に伝えるため、憲法についての研究、各種情報発信、定期刊行物の発行などをしている法学館憲法研究所の「今週の一言」に旧優生保護法による強制不妊手術について寄稿しました。

法学館憲法研究所のウェブサイトより、全文を転載します。

http://www.jicl.jp/hitokoto/backnumber/20200322.html

1 はじめに

「主文 原告の請求を棄却する」

札幌地裁は、国に不妊手術を強いられた小島喜久夫さんの訴えを退けた(2021年1月15日)。仙台、東京、大阪に続く敗訴。旧優生保護法のもとで不妊・中絶を強いられた被害者の訴えに、司法はまたしても耳を塞いだ。

2 「精神分裂病」と決めつけられ、不妊手術を強いられた

小島さんは1941年に子どもがいない農家に引き取られた。農家の長男として愛情をもって育てられたが、養父母に子どもが産まれてからその境遇は一転した。養父母から冷たくあたられるようになり、近所の人からも「もらい子」と蔑まれるようになった。中学生になると非行にはしり、中学卒業後は東京の印刷会社に就職するも1年で辞めて札幌に戻り、荒んだ生活を送っていた。

19歳のある日、実家に帰ると、警察官が待っていていきなり手錠をかけられ、オートバイに乗せられた。小島さんは警察に行くのだろうと観念していたが、連れて行かれたのは精神科病院であった。

病院に着くと注射を打たれて気を失い、目が覚めると、鉄格子のある独房のような部屋、手には革手錠がかけられていた。小島さんが看護師に理由を尋ねると、「あんたは精神分裂病で障がい者だから」と言われた。小島さんは一度も医師の診察を受けないまま「精神分裂病」と決めつけられ理不尽な仕打ちを受けたことに反抗したが、注射を打たれたり、頭に電流を流されたりするので、その恐怖から反抗することをやめた。

小島さんが入院してから半年ほど経ったある時、婦長に「明日手術します」と告げられた。小島さんは「雑居房」の患者から子どもができなくなる手術を受けさせられると聞いていたので、婦長に「嫌だ」と言ったが、その声を聞き入れられることはなかった。

手術当日、婦長と病院の仕事を補助する患者4?5名に囲まれ、手術室に連れていかれた。小島さんは抵抗したが、ベッドに押さえつけられ、両手両足は拘束具で縛り付けられた。そして、ズボンを脱がされ、両足の付け根に麻酔を打たれて、手術が行われた。

手術後も入院生活が続いたが、ある日、同房の人から「ここにいたらずっと出られない。中には十数年入院している人もいる」と教えられた。それから何とかして病院から出ることばかり考える日が続いた。入院から1年ほどしたころ、小島さんは病院の指示にはおとなしく従うことで、模範的な患者と評価され、ゴミを出す係を受け持つことになった。ゴミ出しは病院の裏口に出すので、逃亡のおそれのない模範的な患者が担当していた。小島さんはゴミを出す隙に、裏口から逃げ出し、床屋を営む叔母に助けを求めた。病院職員は叔母の家まで小島さんを追いかけてきたが、叔母が「私が引き取る」と言ってくれたおかげで、小島さんは入院生活を終えることができた。

3 実名での裁判を決意

退院後は、小島さんはこの体験を誰にも話すことができず、1人で抱えて人生を歩んでいた。妻の麗子さんにも話すことができず、子どもができないのは「おたふく風邪になったから」と嘘をつくことしかできなかった。

転機が訪れたのは、手術を受けてから57年後の2018年1月。宮城県に住む不妊手術の被害者の女性が国を相手に提訴したことがきっかけであった。小島さんは妻の麗子さんに不妊手術を受けたことを告げようか、胸にしまっておこうか悩んだが、麗子さんに初めて自身の体験を話した。麗子さんには初めは信じることができなかったが、小島さんの訴えを受け止め、裁判で闘うことをすすめてくれた。

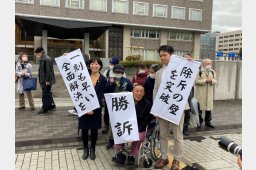

そして、2018年5月に、小島さんは実名で国を相手に国家賠償請求訴訟を提起した。一連の裁判で顔を出して、実名を明らかにした原告は小島さんが初めてであった。その理由を小島さんは「私と同じように『優生手術』を強制された人に対して、同じ境遇の人がいて声をあげていることを知ってもらい、勇気を持って声をあげてもらいたい」という。

4 除斥の壁

小島さんを始めとした不妊手術を強いられた被害者は、札幌地裁では司法による権利救済の道が開かれることに期待を寄せてきたが、前述のとおり、裁判所はまたしても被害者の期待を裏切った。その理由は「除斥期間」である。除斥期間とは、「不法行為の時」から20年が経過することで権利が消滅するというものであり、法律関係の早期確定という公益を理由とする。

札幌地裁判決は、「除斥期間」によって手術から20年が経過した1980年に小島さんの賠償請求権は消滅したと判断した。しかし、国が残酷かつ非人道的な人権侵害を行っておきながら、「公益」を趣旨とする除斥期間による恩恵を受けることなど許されていいはずがない。

「原告の苦痛や苦労した人生を肌身に感じ、結論をどうするか直前まで議論を重ねましたが、法律の壁は厚く、60年という期間もあまりに長かったため、このような判決になりました。」

裁判長は判決後にこのように小島さんに語りかけた。裁判所の言葉は率直な心情なのかもしれないが、それでも国による重大な人権侵害に除斥期間を適用しないことはできたはずであり、司法の役割を放棄した判決と思わざるをえない。

闘いの舞台は控訴審に移るが、除斥の壁を突破し、被害者の救済の道ができるまで、私たちは小島さんたちと一緒に闘っていきたい。

この記事を家族・友達に教える

Author Profile

日常生活での悩みごと、困りごとはありませんか。

ささいな問題で相談に行ってもいいのかな?と躊躇わず、

どんなことでもお気軽にご相談ください。

- お電話からのご予約

- 011-231-1888

- メールフォームからのご予約

- 相談予約フォーム

新着情報

Topics

過去のアーカイブ

Archive